初めてのスポーツ観戦で大興奮!デフリンピック男子バスケレポート

ページ番号:166875238

更新日:2025年11月25日

令和7年11月15日(土曜日)から「東京2025デフリンピック」が開幕しました!

障害福祉課職員としてぜひ観戦したいと思い、さっそく会場へ足を運びました。本ページではその観戦レポートをお届けします。

ぜひご覧ください。

11月17日(月曜日)男子バスケットボール(日本VSアルゼンチン)

大田区でも競技会場に選ばれた種目の一つ「バスケットボール」。

この日は男子バスケットボール(日本VSアルゼンチン)を観戦しました。

実は私にとって、これが人生初のスポーツ観戦。

(全然楽しくなかったらどうしよう…)

(ルールわからないのに大丈夫かな…)

不安を抱えながらも、バスケ経験者の先輩や上司と会場へ向かいました。

会場の雰囲気

会場となった大田区総合体育館周辺では、さまざまな国籍の方々が集まっていました。

デフリンピックのイメージカラーである桜色の旗がはためいています。

警備員の方が手話で「楽しんでくださいね」と迎えてくださり、温かい雰囲気を感じました。

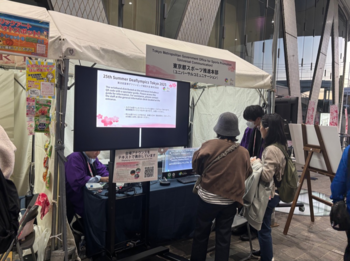

体育館入口には骨伝導装置や文字起こし装置の紹介ブース、グッズ販売などもあり、どれも興味深いものでした。

試合開始前の様子

会場内はすでに多くの観客で賑わっており、日本の方も外国の方も、健聴者もろう者も手話で楽しそうに交流していました。

BGMや大きな声はなくとも、不思議と活気に満ちていました。

試合開始時にはほぼ満席、立ち見の方もいるほどの盛況ぶり。

派手な演出はなくとも、家族や仲間、推しの選手を応援する熱気に包まれながら試合が始まりました。

デフバスケットボールならではの工夫

試合開始直後は、大きな声での声援はなく、シューズのキュッキュッという音やボールの音がよく聞こえました。

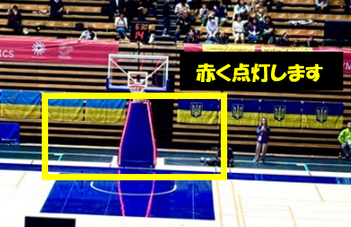

ファール時には笛の音と同時にゴール枠が赤く点灯し、視覚的に選手へ伝える仕組みがあることに気づきました。

これはデフバスケットボールならではの工夫です。

監督の指示も大きなジェスチャーや足踏みで選手に伝えられ、選手同士はアイコンタクトやサインを駆使してプレーを展開。

声が届かない環境だからこそ、視覚的なコミュニケーションが重要であることを実感しました。

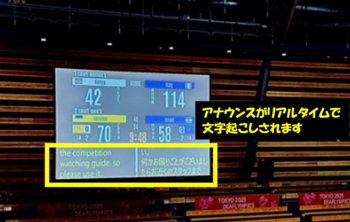

ハーフタイムや試合経過はアナウンスと同時にスクリーンへ文字起こしされ、誰もが理解できる仕組みになっていました。

試合展開と観客の熱気

両チーム実力伯仲で、一進一退のシーソーゲームです。

接戦が繰り広げられる中で、観客の熱量も上がり、だんだんと声援、サインエールが増えていきました。

私も気づけば選手のプレーや空気感にすっかり飲み込まれ、口を閉じるのも忘れて見守りました。

素早い展開、動きについていくためにも1秒も目が離せません。

コンタクトレンズが何回も乾いてしまうので、そのたびに大慌てでまばたきをして目を潤します。

点差が開かないので、緊張して握った手の中は汗でびっしょり。

後半戦は手に汗握る展開が続き、最終クォーターでは会場全体が総立ちで応援。

最後には79対81で日本が勝利!

初めてのスポーツ観戦でこんな素晴らしい試合を見られたことに感動しました。

試合終了後は音と手話の拍手に包まれ、午後8時半に終了。

興奮冷めやらぬまま帰路に着いた私は、深夜0時過ぎまで眠れないほどでした。

余談ですが、初心者の私は「フリースロー」という名称を知らず「急に始まるパワータイム」と呼んでしまい、先輩に笑われました。

観戦を通じて感じたこと

これまで、手話を使う人や、きこえない人・きこえにくい人は社会の一部に限られていると思っていました。

しかし、会場に足を運んでみると、多くの方が手話でコミュニケーションをとっており、

「こんなにたくさんの人が手話を使っているのだ」と驚きました。

そこにはいくつものコミュニティがあり、それぞれに属する人々が楽しそうに交流していました。

一方で、手話の読み取りも表現もまだできない私は、少し寂しさを感じました。

これまで「聞こえないから手話を使う」と思っていましたが、実際には「聞こえるのに手話がわからないために会話に入れない」状況に置かれ、バリアを感じていたのは私自身だったのです。

話したいのに伝えられない、周囲の笑いの理由がわからない――

その困難さを通じて、障がいとは症状そのものではなく、その時の立場や状況によって生じるものだと実感しました。

また、聞こえなくても手話を使いながら素晴らしいプレーを見せる選手の姿を目にし、

「障がいの有無は関係なく、手話は数ある言語のひとつなのだ」と強く感じました。

これまで障がいについて考える機会はありましたが、今回の体験は新しい視点を得る貴重な機会となりました。