感染性胃腸炎(ノロウイルスを中心に)

ページ番号:757464361

更新日:2025年11月27日

感染性胃腸炎は11月ころから12月にかけて流行のピークを迎える感染症です。

吐き気、おう吐や下痢などの症状があれば、早めの医療機関受診と手洗いの徹底やおう吐処理を適切に行い、二次感染を予防しましょう。

感染性胃腸炎の発生状況についてはこちらへ(感染症発生動向調査)

感染性胃腸炎とは

感染性胃腸炎と診断される原因となるウイルスには、「ノロウイルス」、「ロタウイルス」、「サポウイルス」、「アデノウイルス」などがあります。

症状は、腹痛、下痢、嘔吐、発熱です。

これらの胃腸炎は、症状のある期間が比較的短く、特別な治療法がないことから、ウイルス検査を行わず、流行状況や症状から「感染性胃腸炎」と診断されることもあります。

感染性胃腸炎の中でも、特にノロウイルスは感染力が非常に強く少量のウイルスでも感染するため、学校や社会福祉施設など集団生活の場で大規模な流行となることもあります。予防策を徹底することで集団発生を防ぐことが可能です。予防には特に手洗いが重要です。石けんと流水で30秒以上(調理従事者は2度洗い)しっかりと手を洗いましょう。

ノロウイルスとは

ノロウイルスは、感染性胃腸炎の原因ウイルスの一つです。近年、このウイルスによる感染性胃腸炎、食中毒が冬季に多発しています。

1.原因

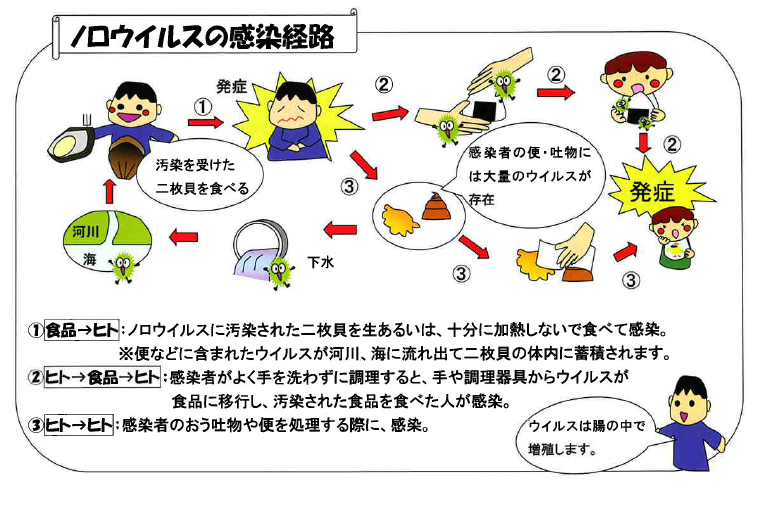

(1)感染した人の便や嘔吐物に触れた手指を介してノロウイルスが口に入った場合

(2)便や嘔吐物が乾燥して、細かな塵として舞い上がり、その塵と一緒にウイルスを体内に取り込んだ場合

(3)感染した人が十分に手を洗わず調理した食品を食べた場合

(4)ノロウイルスを内臓に取り込んだカキやシジミなどの二枚貝を、生または不十分な加熱処理で食べた場合

2.症状

(1)ウイルスが体内に入ってから24時間から48時間でノロウイルスの経口感染により発症します。

(2)症状は嘔吐や下痢、腹痛で、時には、発熱、頭痛、筋肉痛を伴います。

(3)先駆症状として、鼻水、クシャミ等があり、軽い風邪様症状で終わる場合もあります。

(4)症状がなくなっても、2週間程度、便中にウイルスを排出することがあります。(二次感染への注意が必要です。)

3.治療

ウイルスを原因とする感染性胃腸炎への特別な治療法はなく、つらい症状を軽減するための処置(対症療法)が行われます。乳幼児や高齢者では下痢等による脱水症状を生じることがありますので早めに医療機関を受診することが大切です。特に高齢者は、誤嚥(嘔吐物が気管に入る)により肺炎を起こすことがあるため、体調の変化に注意しましょう。嘔吐の症状がおさまったら少しずつ水分を補給し、安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるよう心がけましょう。

4.特徴

(1)人の十二指腸で増殖するため、吐き気や嘔吐症状をしめします。

(2)ノロウイルスは、100個以下の少ない量でも感染が成立する、感染力の強いウイルスです。症状のある人の便やおう吐物には、大量のノロウイルス(便1g中に1億個以上、おう吐物1g中に100万個以上)が含まれているので、扱う場合には十分な注意が必要です 。

(3)感染者がすべて発症するわけではありません。

(4)長期にわたる免疫ができないため、一度感染した患者でも、何回でも感染、発症することがあります。

(5)食品で増殖するわけではないので、食品の鮮度が良くても感染することがあります。

(6)消毒は、逆性石けんやアルコールなどに抵抗性を持っています。次亜塩素酸ナトリウムか熱湯で消毒します。

5.予防・対応策

(1)最も大切なのは手を洗うことです。特に排便後、また調理や食事の前には石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

(2)便や嘔吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で30秒以上手を洗いましょう。

![]() みんなで防ぐ!感染性胃腸炎(東京都健康安全研究センター)(PDF:545KB)

みんなで防ぐ!感染性胃腸炎(東京都健康安全研究センター)(PDF:545KB)

(3)保育施設等集団生活をする施設では、おむつ交換の際の感染対策も重要です。おむつ交換手順マニュアルを参考にし、感染対策をしましょう。(成人の場合もエプロン・手袋の着脱や手指衛生のタイミングなど基本的な手順は同じです。)

![]() おむつ交換手順マニュアル(R6年2月改定)(PDF:473KB)

おむつ交換手順マニュアル(R6年2月改定)(PDF:473KB)

(4)カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心温度85℃1分以上の加熱が必要です)

嘔吐物処理の具体的な方法は こちらをご覧ください。

![]() 【保育施設等向け】嘔吐物処理方法マニュアル(PDF:486KB)

【保育施設等向け】嘔吐物処理方法マニュアル(PDF:486KB)

0.02%…環境消毒(家庭や施設において、発生時にトイレのドアノブや手すりなど、多くの人が触れる場所の消毒に使用)に使用

0.1%…嘔吐物・糞便が付着した場合の処理に使用

注意事項

次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため、金属部分に使用した場合は10分程度たったら水拭きしてください。また、塩素ガスが発生することがあるので、使用時は十分に換気をしてください。手の消毒など、人体に次亜塩素酸ナトリウムは使用しないで下さい。

消毒薬の作り方(市販の漂白剤:塩素濃度約5%の場合)

![]() 漂白剤消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方(PDF:568KB)

漂白剤消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方(PDF:568KB)

漂白剤消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)を作るときは、ペットボトルとふたを使うと便利です。

参考資料

二次感染で発生する事例もあるため、嘔吐物や排泄物を適切に処理し、感染を拡大させないことが大切です。

各施設における処理方法について、こちらをご参考にして下さい。

![]() 【事業者向け】リーフレット「防ごう!ノロウイルス食中毒」(東京都保健医療局)

【事業者向け】リーフレット「防ごう!ノロウイルス食中毒」(東京都保健医療局)

![]() 【社会福祉施設向け】社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル(東京都保健医療局)

【社会福祉施設向け】社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル(東京都保健医療局)

![]() 【参考文献】「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」 最終報告(東京都健康安全研究センター)

【参考文献】「ノロウイルス対策緊急タスクフォース」 最終報告(東京都健康安全研究センター)

【参考文献】平成27年度 ノロウイルスの不活化条件に関する調査報告書(国立医薬品食品衛生研究所)

お問合せ・相談先

時間:平日8時30分から17時

症状、流行状況、予防方法等について

感染症対策課(集団発生報告届出先)

電話:03-4446-2643

FAX:03-5744-1524

食品関係・ノロウイルス食中毒について

生活衛生課

大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎

電話:03-5764-0697

FAX :03-5764-0711

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

問合せ

電話:03-4446-2643

FAX :03-5744-1524

メールによるお問い合せ