帯状疱疹ワクチン接種(定期・任意接種)

ページ番号:776824528

更新日:2026年2月9日

【お知らせ】定期接種対象者への勧奨はがき・予診票送付について

令和7年11月中旬に以下の内容を送付しました。

(1)勧奨はがき(令和7年度対象者で、接種が完了していない方)

(2)予診票(令和7年4月下旬の発送以降、転入等で新たに対象となられた方)

(注釈1)接種期間は令和8年3月31日までとなりますのでご注意ください

制度詳細については定期接種の概要についてをご確認ください。

帯状疱疹ワクチン接種について

帯状疱疹ワクチン接種には、定期予防接種と任意予防接種があります。

帯状疱疹は、体内に潜伏している水ぼうそうウイルスによって引き起こされる病気です。発症すると、体に発疹が広がり、痛みを伴うことも多くあります。水ぼうそうと同じウイルスですが、こどもの症状と比べて重いことが多く、失明や難聴に至ることがあります。また、治ってからも痛みが長く続く後遺症に悩まされる場合もあります。

定期及び任意接種対象者フロー

目次

【定期予防接種】

【任意予防接種】

【帯状疱疹ワクチン】

定期予防接種について

対象協力医療機関にご自分で予約のうえ、郵送された予診票と本人確認書類を持参して予防接種を受けた場合、定めたられた自己負担額を医療機関窓口でお支払いいただきます。

郵送された説明資料を予防接種前に必ずご確認ください。

過去に大田区の助成を使用して帯状疱疹予防接種を受けたことが無い、以下の年齢の方

令和8年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、

100歳以上の方((注釈1)100歳以上の方については定期接種開始初年度に限り全員対象。)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害者手帳をお持ちの方(1~4級)

接種費用(自己負担額)・回数

1 生ワクチン 「ビケン」 4,000円×1回

2 不活化ワクチン 「シングリックス」 11,000円/回×2回

(注釈1)生活保護等受給者は無料です。

(注釈1)助成を受けられるのは1、2いずれかの接種に限ります。

接種期間

令和7年4月23日から令和8年3月31日まで

(注釈1)予診票が届きましたら接種できます。

令和7年4月下旬に対象者へ郵送しました。

転入等により予診票がお手元にない方は、感染症対策課へお問合せください。

大田区から転出した場合、この予診票は使用できませんので、転出先の自治体にお問い合わせください。

予診票の交付申請

定期予防接種対象者の方で転入・紛失等で予診票がお手元に無い方は、いずれかの方法により、予診票の交付申請をお願いします。

電子申請

電子申請はこちら

申請には、本人確認書類の添付が必要です。事前にご準備ください。

申請後、登録したメールアドレスに【受付完了メール】が届きます。

受付完了メール到着後、7日~10日程度でご自宅へ郵送します。

(注釈1)申請内容に不備等があった場合は、感染症対策課より連絡させていただきますので、ご了承ください。

窓口申請

上記の申請方法で申請が出来ず、お急ぎの方は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

感染症対策課(本庁舎6階)

電話 4446-2643

FAX 5744-1524

(1)大田区内の協力医療機関

(2)大田区以外の東京22区の協力医療機関

(注釈1)大田区の予診票で接種が受けられるかを各医療機関へご確認のうえ、予約をしてください。

大田区内の協力医療機関はこちら(PDF:457KB)

入院・入所等のやむを得ない事情により、23区内の協力医療機関以外で接種する場合、事前に【予防接種依頼書】の交付手続きをすることで、予防接種法に基づく定期接種として接種することができます。

定期接種による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。

(注釈1)依頼書の交付がないまま接種した場合、任意予防接種として取り扱われます。

「予防接種依頼書」により予防接種を受けた場合、接種後に所定の申請手続きをすることで、負担した予防接種費用の一部又は全額を大田区が助成します。

接種費用の助成が受けられる方(すべてに該当する必要があります。)

(1)令和7年定期接種対象者

(2)以下のいずれかに該当する方

・23区外の高齢者施設に入所中の方

・23区外の医療機関に入院中の方

・予防接種注意者であり主治医の監督下で接種を受けるように医師から指導されており

指定医療機関で接種ができない方

手続き詳細は23区内の協力医療機関以外で接種を希望する方のページをご覧ください。

任意予防接種について

大田区内の協力医療機関にて「大田区帯状疱疹ワクチン予診票兼ワクチン任意接種補助申請書」を記入・提出し、帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた場合、医療機関窓口での自己負担額を一部助成します。

なお、予診票は区内協力医療機関に備え付けのため、区から発送しません。

添付の説明書を必ずご確認ください。

大田区帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業【予防接種説明書】(PDF:674KB)

接種日現在、大田区に住民登録のある50歳以上の方(定期接種対象者を除く)

助成額・回数

1 生ワクチン 「ビケン」 4,000円×1回

2 不活化ワクチン 「シングリックス」 11,000円/回×2回まで

(注釈1)金額は助成額であり、実際の接種費用は医療機関で異なります。直接、医療機関にご確認ください。

(注釈1)予防接種後に費用を請求できる償還払い制度はありません。

(注釈1)助成を受けられるのは1、2いずれかの接種に限ります。

助成期間

令和8年3月31日まで

(注釈1)予診票は送付いたしません。

接種を希望するワクチンを決めて、氏名、生年月日、住所が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)を持参し、大田区内の協力医療機関で接種を受けてください。

接種を受けるには予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。

(注釈1)医療機関の受付で接種を希望するワクチンを申し出て「大田区帯状疱疹ワクチン予診票兼ワクチン接種費用

助成申請書」を記入し、提出したうえで、予防接種を受けてください。「予診票兼助成申請書」は協力医療

機関に設置してありますので、区からは送付いたしません。

(注釈1)接種後、医療機関で定める接種費用から助成額を差し引いた金額を窓口でお支払いください。

助成が受けられるのは、区内協力医療機関のみです。対象の医療機関は、下記一覧表のとおりです。

区内協力医療機関(大森医師会)(PDF:490KB)

区内協力医療機関(田園調布医師会)(PDF:426KB)

区内協力医療機関(蒲田医師会)(PDF:502KB)

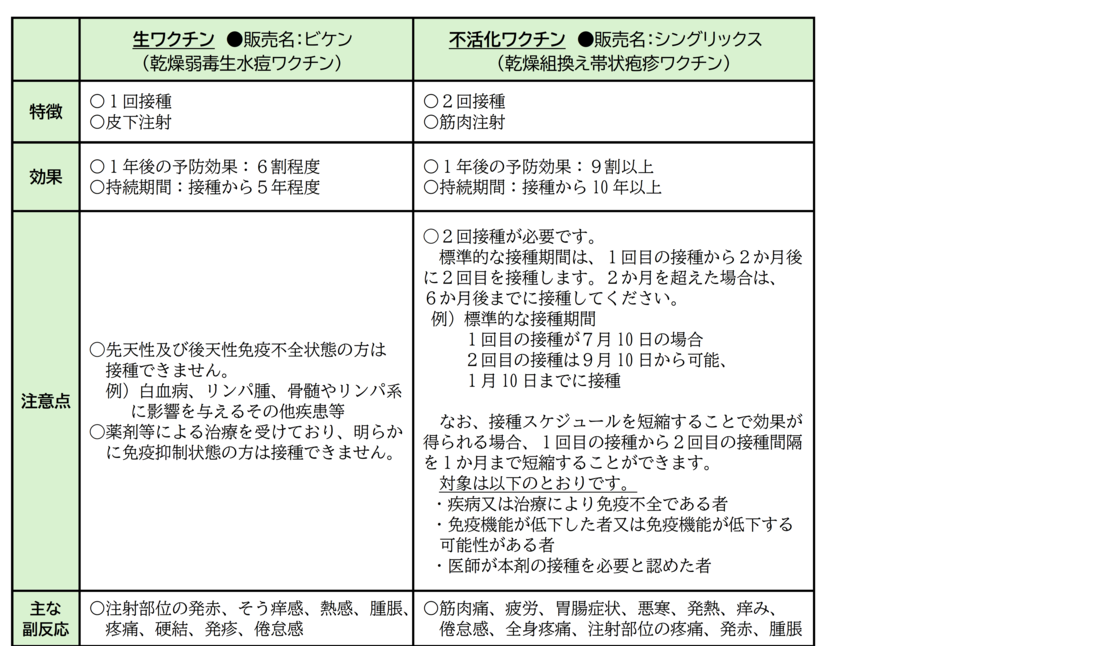

帯状疱疹ワクチンについて

2種類のワクチンのうち、どちらか希望するワクチンを接種することができます。

区では、どちらのワクチンが良いか等のご相談について対応しておりません。ご自身の体質やワクチンの効果、副反応等を参考に接種医に相談のうえ、ご判断ください。

特に基礎疾患のある方は、主治医と相談のうえで接種するワクチンを選択してください。

生ワクチン(ビケン)については、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。

ただし、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンとの同時接種が可能です。

予防接種は感染症を防ぐために重要ですが、まれに健康被害の発生がみられます。本事業の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。

予防接種による健康被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

電話:03-4446-2643

FAX :03-5744-1524

メールによるお問い合わせ