熱中症に気をつけましょう

ページ番号:332357607

更新日:2025年10月28日

令和7年度の熱中症警戒アラート等に関する情報提供は10月22日(水曜日)をもって終了しました。

正しい知識が簡単に身につく!熱中症対策動画(学校法人東邦大学監修)

学校法人東邦大学による大田区内の熱中症搬送データの分析と医学的知見により、大田区の特性に応じた熱中症対策を分かりやすい動画で解説しています。

熱中症とは

高温多湿な環境に体が適応できず、体内の水分や塩分バランスが崩れたり、体温の調整機能がうまく働かないことによって生じる様々な症状の総称です。

症状

軽症 めまい、顔のほてり、たちくらみ、こむら返り、手足がしびれる、汗がとまらない

中等症 頭痛、吐き気、体がだるい、虚脱感

重症 意識が無い、けいれん、体が熱い、呼びかけに対して返事がおかしい、まっすぐに歩けない

熱中症の予防法

1.暑さに慣れる(暑熱順化)

体が暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まります。暑熱順化とは体が暑さに慣れることです。暑い日が続くと、体は次第に慣れて暑さに強くなります。

暑熱順化が進むと、発汗量や皮膚血流量が増加し、体から熱を放出しやすくなるため、熱中症にもかかりにくくなります。暑熱順化するためには、「やや暑い環境」で「ややキツいと感じる」運動を1日30分行うと良いです。例えば、自転車に乗る、ウォーキング(早歩きとゆっくり歩きを3分ずつ繰り返す)、筋力トレーニングなどです。運動が難しければ、入浴(40℃程度の湯船に浸かる)で汗をかくことでも効果が得られます。

![]() 暑くなる前からの熱中症対策(暑熱順化)(PDF:257KB)

暑くなる前からの熱中症対策(暑熱順化)(PDF:257KB)

2.暑さを避ける

炎天下での作業を極力控え、外出時は日傘や帽子を使用しましょう。

室内でも熱中症は起こります。28℃をこえないように、エアコン・扇風機を上手に利用しましょう。カーテンやすだれ、日射遮断フィルムなどで直射日光を避ける、風通しをよくする工夫をしましょう。

衣類は通気性がよい、吸湿・速乾素材が効果的です。襟元を広げたり、上着を出すなど衣服をゆるめると効果的です。

暑さを凌ぐ場所としてご利用ください。

3.こまめな水分補給

のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給しましょう。たくさん汗をかいたときは経口補水液やスポーツ飲料などが効果的です。また、カフェインを多く含むコーヒーや緑茶、アルコール類は利尿作用があるため水分補給には適しません。

4.その他

こども 子どもは体温調節機能が未熟なため、熱中症のリスクが高くなります。日頃から適度な外遊びで暑さに慣れさせましょう。車の中は急激に温度が上昇するので、わずかな時間でも子どもだけを車内に残すことはとても危険です。

高齢者 温度・湿度に対する感覚が弱くなり、汗をかきにくくなったり、熱さやのどの渇きを感じにくくなるため、熱中症のリスクが高くなります。のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分を補給しましょう。

熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラート

環境省と気象庁が令和7年4月23日~10月22日までの期間に暑さ指数(WBGT)に基づき「熱中症警戒情報(アラート)」と「熱中症特別警戒情報(アラート)」を発表します。

大田区では、これらの情報が発表された場合、区公式Xや各種アプリなどを通じて発信していきます。また、環境省公式LINE、熱中症予防サイトでも配信されています。

熱中症警戒情報

熱中症の危険性に対する気づきを促すものとして、府県予報区の中でいずれかの地点で暑さ指数33(予測値)に達する場合に発表されます。

気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるので暑さから自分の身を守りましょう!

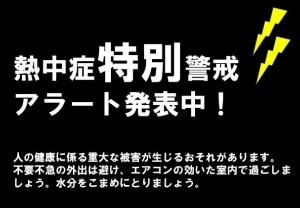

熱中症特別警戒情報

都道府県内において、全ての地点で暑さ指数が35(予測値)に達する場合に発表されます。

広域的に過去に例のない危険な暑さとなり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください。

環境省公式LINE

環境省公式LINE

熱中症予防情報サイト

熱中症予防情報サイト

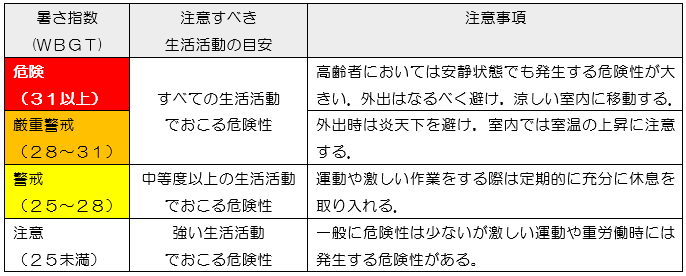

暑さ指数(WBGT)とは

暑さ指数とは、人間の熱バランスに影響の大きい「気温・湿度・輻射熱(地面や建物・体から出る熱)」の3つを取り入れた、暑さの厳しさを示す指標です。暑さ指数が28を超えると熱中症を起こしやすくなります。

【日常生活における熱中症予防指針】

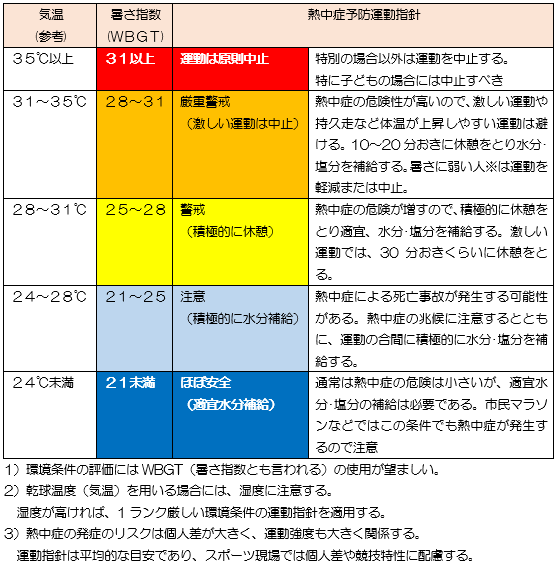

【熱中症予防のための運動に関する指針】

熱中症が疑われる人を見かけたら

- 涼しい場所へ移動させる

- 衣服をゆるめ、からだを冷やす(特に首の回り、わきの下、足の付け根など)

- 水分補給

自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう!その場合、無理に水を飲ませてはいけません!

大田区熱中症コンソーシアム

民間企業・学術機関等との連携による熱中症対策を進めています。

大田区の熱中症対策に関する協力・提案いただける事業者を募集します

自治会・町会・PTA等の各団体の熱中症対策について

区は、適切な熱中症対策を行うことができる人材を育成するため、大塚製薬が提供する「熱中症対策アンバサダー養成講座」を開催します。

働く方の熱中症対策

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症に関する情報はこちら

熱中症に関するリーフレット

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

電話:03-5744-1728

FAX :03-5744-1523

メールによるお問い合わせ